Moi, Congolais de la République démocratique du Congo, quel document souvenir de l’indépendance du 30 juin 1960 dois-je laisser à mes arrière-petits-fils ?

La République démocratique du Congo (RDC) a totalisé, le 30 juin 2024, 64 ans depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Au regard de ce qui se passe dans la gestion des archives du pays, une impression se dégage : celle de l’abandon total des archives et de la documentation. Cette négligence a occasionné une perte importante des documents d’archives, notamment l’Acte de l’indépendance de la République démocratique du Congo et une grande partie des archives des 16 rencontres politiques que le pays a connues depuis 1959. Et 64 ans après, la RDC évolue sans ses repères !

Sans Acte de l’indépendance

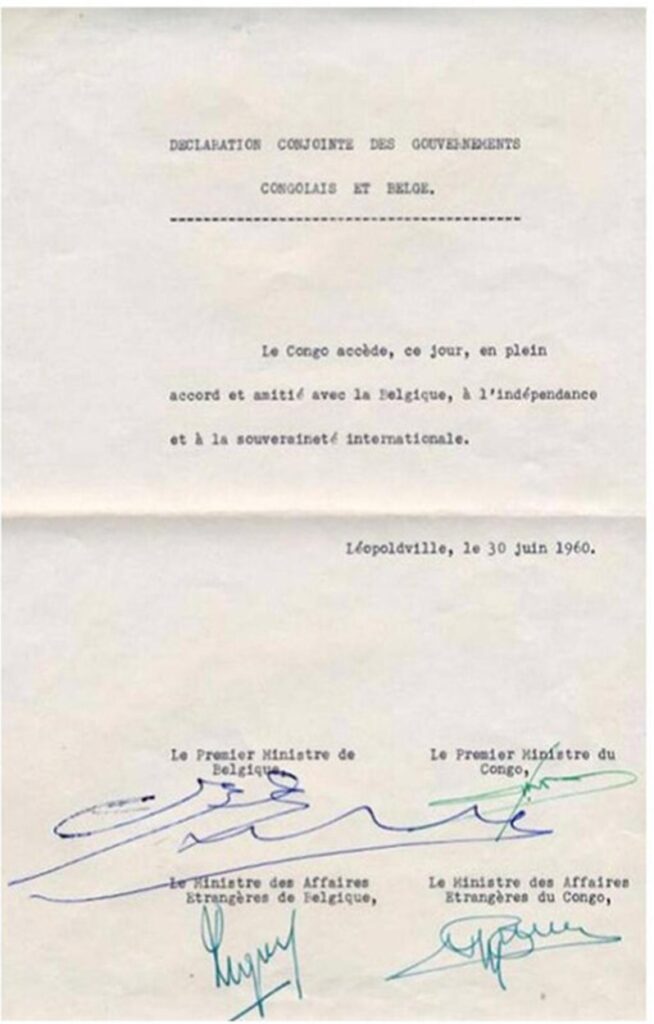

La mauvaise gestion des archives en RDC a commencé dès le 30 juin 1960, jour de la signature de l’Acte d’indépendance entre la Belgique et la République démocratique du Congo. À ce sujet, le professeur Bob Bobutaka précise, dans son livre intitulé Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville : Développement, langue, musique, sport, politique et bibliologie (Paris, Edilivre, 2017), que « seuls les premiers ministres et leurs ministres en charge des Affaires étrangères étaient compétents pour contresigner la Déclaration d’indépendance : quatre personnalités, dont deux Belges et deux Congolais. Il s’agit des chefs de gouvernement Gaston Eyskens et Patrice-Emery Lumumba ainsi que des chefs de la diplomatie Pierre Wigny et Justin-Marie Bomboko. »

Le professeur Bob Bobutaka explique également que, pour pouvoir structurer les informations sur l’Acte d’indépendance du Congo, il a approché Justin Bomboko pour en savoir plus. Celui-ci a été surpris de constater qu’un Congolais s’intéressait aux archives. « C’est ce qui a toujours fait défaut à notre pays », avait-il dit. À la question sur sa connaissance de l’Acte d’indépendance de la République démocratique du Congo, il avait répondu : « Après l’incident provoqué par le Premier ministre Lumumba, sous l’effet de la colère, le Premier ministre belge a signé, en occupant la place réservée au Premier ministre congolais, dans l’Acte d’indépendance. Avec le désordre ainsi créé, il n’a jamais su où se trouvait la copie destinée à la partie congolaise. »

L’expert congolais en bibliologie politique et archivistique, le professeur Bob Bobutaka, ajoute : « En tout état de cause, nous pensons que l’acte du Premier ministre Lumumba n’était pas approprié ; car selon le protocole, seuls les chefs d’État devaient prononcer les discours et les chefs de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères devaient apposer leurs signatures pour valider la Déclaration d’indépendance. Plus de 50 ans après l’indépendance, l’élite congolaise doit être consciente des erreurs commises aussi par les Congolais dans le processus un peu désordonné de l’acquisition de l’indépendance. Pour beaucoup d’historiens, surtout congolais, ce sont les incohérences belges qui sont mises en exergue. Pourtant, les Congolais, faute de maturité politique, par leur soif de pouvoir et leur esprit revanchard, sont aussi à la base des crises dont est victime la RD Congo dès l’aube de son indépendance. »

RDC sans culture des archives administratives

Soixante-quatre ans après l’indépendance, le comportement des Congolais de négliger les documents persiste. Cela contribue à diriger le pays vers une direction inconnue. Pour cette raison, la liste des cas de négligence dans la gestion des archives est loin d’être exhaustive. De 1959, avec le Colloque général entre la Haute administration coloniale et les partis politiques, à 2016, lors du Dialogue national inclusif et du Dialogue de la CÉNCO, en passant par la Conférence nationale souveraine en 1991-1992, la RDC a totalisé 16 rencontres politiques importantes. Est-il possible, aujourd’hui, de retrouver toutes les archives des résolutions de ces 16 rencontres politiques importantes ? Nous ne le pensons pas. Si oui, où ?

Pour rappel, les archives constituent le pilier de l’histoire d’une nation ; elles sont le support des secrets d’État (l’écriture non voilée d’une nation). L’histoire nous enseigne que, dans le monde antique, les archivistes étaient parmi les premiers conseillers des rois et des empereurs (1 Rois 4:3 : Josaphat, fils d’Achilud, était archiviste).

Actuellement, il est difficile de vivre sans documentation. Tous les domaines de la vie quotidienne reposent sur la documentation (archives, documentation et livres). C’est pour cette raison qu’il existe une relation appelée « Relation perpendiculaire ». Ce rapport est une collaboration qui existe entre la documentation et d’autres disciplines des domaines du savoir (politique, économie, gestion, marketing, diplomatie, journalisme, communication, éditologie, bibliologie…). Schématiquement parlant, toutes les disciplines du savoir s’appuient sur la documentation (archives, documentation et bibliothèques). C’est-à-dire qu’aucun domaine scientifique n’évolue sans recourir aux documents ou sans leur apport. Cette relation est perpendiculaire dans le sens où la documentation est la base sur laquelle repose un pilier appelé les domaines scientifiques.

Il convient de rappeler que l’histoire archivistique de la République démocratique du Congo montre que les archives en RDC n’ont connu que des moments difficiles. Cela va de la destruction des archives de la colonie belge (Congo belge) par Léopold II au pillage des archives de la présidence de la République et du parlement au Palais du Peuple par l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) et ses alliés en 1997, en passant par la négligence de ces archives pendant la Deuxième République. Il faut ajouter qu’au cours des dix dernières années, les archives de la RDC ont été détruites plus de cinq fois. En 2006, une partie des archives judiciaires de la Cour suprême de justice a été détruite lors des audiences sur le contentieux électoral. En 2007, des incendies ont détruit les archives de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion (CONADER) quelques jours avant l’arrivée des experts internationaux pour un audit de la gestion des fonds destinés aux démobilisés. Et, en novembre 2009, des incendies ont également ravagé les archives médicales des Cliniques universitaires de Kinshasa (CUK).

À ce tableau sombre, il faut ajouter la destruction des archives du Secrétariat général et des installations abritant le serveur central du système informatique du ministère du Budget, dans la nuit du 5 au 6 janvier 2015. Sans oublier la plus récente destruction des archives pénitentiaires et judiciaires de 2017 à la prison centrale de Makala (dans la nuit du 16 au 17 mai 2017) et celle du 10 juin 2017 concernant le Parquet de Matete.

Pour éviter les erreurs du passé, le gouvernement congolais a le devoir d’utiliser ses archives afin d’organiser le secteur et de disposer des moyens nécessaires pour doter chaque institution du pays d’un dépôt d’archives. Il ne faut pas oublier la réorganisation des archives nationales du Congo.

Orientations scientifique de la gestion efficace des archives

Hormis la théorie des trois âges, inventée par les Américains, les archivistes congolais viennent d’en créer d’autres pour valoriser l’importance, la protection et pour la gestion efficace des archives, à savoir la théorie de la ligne brisée, de la pyramide brisée, du pré-carré ainsi que la théorie du losange.

La première, la théorie de la ligne brisée ou théorie du zigzag, stipule que l’importance des archives est illimitée dans la vie d’une organisation. On crée les archives, on les utilise et on les entrepose. Mais par la suite, on les ressuscite pour une intervention éventuelle. Cette théorie s’appuie sur le coefficient de restitution d’Isaac Newton.

La deuxième théorie est celle de la pyramide brisée, qui recommande la protection des documents d’archives. Elle interdit l’accessibilité aux personnes étrangères aux archives, car elles constituent des documents non voilés et représentent un danger pour l’organisation. Cette négligence peut même faire disparaître son propre géniteur.

Pour éviter le désordre dans la gestion des archives, le professeur Bob Bobutaka de la République démocratique du Congo (expert en archivistique, archivologie et bibliologie) a mis en place la théorie du pré-carré. En application en archivistique, cette théorie définit les limites de l’accessibilité aux archives d’un grand système comme une nation. Il convient de signaler que la méconnaissance de l’importance des archives est parfois liée à la personne commise à cette gestion. C’est pourquoi il est recommandé de confier la gestion en priorité aux archivistes formés et non aux historiens ou aux volontaires passionnés par les archives.

Enfin, l’application de la théorie du losange est recommandée. Cette notion stipule que l’intelligence de l’archiviste-gestionnaire doit dépasser la capacité de son fonds archivistique afin qu’il soit capable d’analyser, de gérer, de prouver et de convaincre. Elle repose sur le modèle du fonctionnement du chariot élévateur.

Delphin Bateko M.